【恵那市 屋根防水】雨漏り対策は大丈夫?屋根防水工事で家を守る

1. はじめに

屋根の防水対策は、家全体の耐久性を保つために欠かせない重要な工事です。屋根の防水機能が低下すると、雨水が侵入し、室内の湿気が増加することで、カビや腐食の原因となります。

特に、長年メンテナンスを行っていない屋根は、目に見えない部分で防水層が劣化している可能性があるため注意が必要です。適切なタイミングで屋根防水工事を行うことで、雨漏りのリスクを防ぎ、家を長持ちさせることができます。本記事では、屋根の防水が必要なサインや、屋根防水工事の種類について詳しく解説します。

2. 屋根の防水が必要なサインとその影響

屋根の防水機能が低下すると、雨水が浸入し、家の構造にさまざまな悪影響を及ぼします。特に、目に見えない場所で劣化が進行することが多いため、屋根の防水が必要なサインを早期に察知し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、防水機能が低下した際に現れるサインとその影響について詳しく説明します。

2.1. 屋根材の劣化やひび割れ

屋根材のひび割れや剥がれは、防水機能の低下を示す明確なサインです。屋根材は長年の紫外線や風雨の影響を受けて劣化し、表面にひびが入ることがあります。

これを放置すると、ひび割れた部分から雨水が侵入し、屋根の下地や建物内部を腐食させる原因となります。また、金属製の屋根材では、錆が発生すると防水性が著しく低下し、屋根材自体の耐久性が損なわれることもあります。定期的な点検を行い、ひび割れや劣化が見られる場合は、早急に補修や防水工事を検討することが重要です。

2.2. 屋根の水はけが悪くなっている

屋根の水はけが悪くなっている場合、防水機能の低下が進んでいる可能性があります。特に、雨が降った後に屋根に水たまりができるようになった場合は注意が必要です。

通常、屋根は雨水を排水する構造になっていますが、防水層が劣化すると水が滞留しやすくなり、浸水リスクが高まります。また、排水不良が続くと、屋根の下地部分が徐々に湿気を含み、カビや藻が発生することもあります。水はけの悪化は屋根の耐久性に直接影響するため、早めのメンテナンスが必要です。

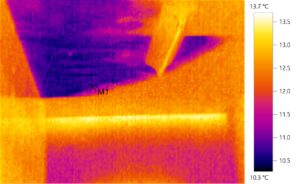

2.3. 天井や壁のシミやカビの発生

天井や壁にシミやカビが発生している場合、屋根からの雨水の浸入が考えられます。これは、屋根の防水層が劣化し、雨水が室内へと侵入しているサインです。

特に、天井の角や壁の上部にシミが広がる場合は、屋根の防水機能が低下している可能性が高いです。放置すると、カビの発生による健康被害や、木材の腐食による建物の耐久性低下につながるため、早急な対応が求められます。屋根の防水工事を行うことで、これらの問題を未然に防ぎ、快適な住環境を維持することができます。

3. 屋根防水工事の種類と施工方法

屋根の防水機能を維持するためには、適切な防水工事を行うことが必要です。屋根の種類や状態によって最適な施工方法が異なるため、防水工事の選択肢を理解することが重要です。ここでは、主な屋根防水工事の種類と施工方法について解説します。

3.1. 塗膜防水工法

塗膜防水工法は、液状の防水塗料を塗布し、屋根全体を防水膜で覆う方法です。この工法は、施工後にシームレスな防水層を形成し、防水性能を高めることができます。

塗料の種類にはウレタン系やシリコン系、フッ素系などがあり、それぞれ耐久性やコストが異なります。ウレタン防水は柔軟性があり、細かい部分まで施工しやすいため、複雑な形状の屋根に適しています。一方で、フッ素系やシリコン系の塗料は耐候性が高く、長期間防水性能を維持できるメリットがあります。塗膜防水は比較的低コストで施工が可能なため、屋根防水のメンテナンスとして広く採用されています。

3.2. シート防水工法

シート防水工法は、防水性の高いシートを屋根全体に敷き詰める方法です。シートの種類には、ゴムシート防水と塩化ビニルシート防水があり、それぞれ特長が異なります。ゴムシート防水は柔軟性が高く、温度変化による膨張・収縮に強いため、寒冷地でも使用されることが多いです。

一方、塩化ビニルシート防水は、耐久性や耐候性に優れており、長期間の防水効果が期待できます。シート防水は、施工時に接着剤や機械的固定を用いて施工するため、比較的早く工事を完了させることができます。特に、防水性能を長期間維持したい場合に適した方法です。

3.3. 防水シート+トップコート仕上げ

防水シートとトップコートを併用する方法は、屋根の防水性能をさらに強化する施工方法です。防水シートを施工した後にトップコートを塗布することで、紫外線や摩耗による劣化を防ぎ、防水層の寿命を延ばすことができます。

トップコートには、遮熱効果のあるものや、防汚性能を高めるものなど、さまざまな種類があります。特に、直射日光にさらされやすい屋根には、遮熱性のあるトップコートを使用することで、室内温度の上昇を抑える効果も期待できます。防水シート+トップコート仕上げは、防水性を長持ちさせたい場合に有効な方法です。

4. 屋根防水工事後のメンテナンスと注意すべきこと

屋根防水工事を行った後も、防水機能を長期間維持するためには定期的なメンテナンスと適切な管理が必要です。防水処理をしたからといって、完全にメンテナンス不要になるわけではなく、適切な点検を怠ると劣化が早まる可能性があります。ここでは、防水工事後に必要なメンテナンスや注意すべきポイントについて解説します。

4.1. 定期的な点検と防水層の確認

防水工事後の屋根は、定期的な点検が不可欠です。施工後も、経年による劣化や外的要因によるダメージが発生する可能性があるため、最低でも年に1回の点検を行いましょう。

特に、雨漏りが発生していなくても、防水層の剥がれやシートの浮きがないか確認することが重要です。異常が見つかった場合は、早急に修理を行うことで、大規模な補修を回避できます。また、大雨や強風の後は、特に屋根の状態をチェックし、問題がないか確認することが大切です。

4.2. 雨樋や排水経路の清掃

屋根の防水性能を維持するためには、雨樋や排水経路の清掃も重要です。雨水がスムーズに流れないと、屋根に水が溜まりやすくなり、防水層に負担がかかります。

葉っぱやゴミが溜まると、排水不良が起こり、雨漏りの原因になることもあります。そのため、定期的に雨樋や排水口を掃除し、水はけの良い状態を保つことが大切です。特に秋や台風シーズンの後は、雨樋の詰まりが発生しやすいため、注意が必要です。

4.3. 再防水工事のタイミング

屋根の防水工事は永久的なものではなく、一定の期間を経ると再施工が必要になります。一般的に、防水塗膜やシートの寿命は10年程度と言われていますが、使用する材料や屋根の環境によって異なります。

防水層のひび割れや剥がれが目立ち始めたら、再防水工事を検討するタイミングです。特に、防水塗膜の場合はトップコートの再塗装を行うことで、耐久性をさらに向上させることができます。適切な時期に再施工を行うことで、屋根全体の耐久性を維持し、雨漏りのリスクを抑えることができます。

5. まとめ

屋根の防水工事は、家全体の耐久性を保ち、雨漏りを防ぐために不可欠なメンテナンスの一つです。屋根の防水機能が低下すると、雨水が内部に浸入し、家の構造に深刻なダメージを与える可能性があります。屋根材の劣化や水はけの悪化、天井や壁のシミなど、防水機能が低下したサインを見逃さないことが大切です。これらの問題を早期に発見し、防水工事を適切なタイミングで行うことで、家の耐久性を維持できます。

防水工事には、塗膜防水、シート防水、防水シート+トップコート仕上げなど、さまざまな種類があります。屋根の状態や住宅環境に応じて最適な方法を選ぶことで、防水性能を最大限に発揮することが可能です。施工後も、定期的な点検やメンテナンスを行うことで、防水効果を長持ちさせることができます。

また、屋根防水工事は一度行えば終わりではなく、定期的な再防水工事が必要になります。防水層の劣化を見逃さず、適切なタイミングで補修や再施工を行うことで、家全体を長く守ることができます。恵那市で屋根の防水対策を考えている方は、早めの点検と適切な防水工事を検討し、家をしっかりと守ることをおすすめします。

お問い合わせ情報

屋根修理ダイレクト 岐阜多治見店

所在地 岐阜県多治見市小名田町1-36

電話番号 0572-51-1434

問い合わせ先 sanseitoko@gmail.com

ホームページ https://sansei-toko.com/