【瑞浪市 屋根塗装】屋根を長持ちさせる!屋根塗装のタイミングと選び方

1. はじめに

屋根は日々、風雨や紫外線にさらされているため、時間の経過とともに劣化していきます。特に、塗装が剥がれたりひび割れが発生したりすると、防水機能が低下し、雨漏りの原因にもなりかねません。そこで重要になるのが「屋根塗装」です。屋根塗装を適切なタイミングで行うことで、屋根の寿命を延ばし、住まい全体の耐久性を向上させることができます。

しかし、屋根塗装の適切な時期や塗料の選び方を知らないと、効果的なメンテナンスができないこともあります。本記事では、屋根塗装の最適なタイミングや、塗料選びのポイントについて詳しく解説します。屋根を長持ちさせるために、正しい知識を身につけましょう。

2. 屋根塗装が必要なタイミングを知っておく

屋根塗装は、適切な時期に行うことで屋根の耐久性を高め、余計な修理費用を抑えることができます。しかし、屋根の劣化は目に見えにくいため、タイミングを逃してしまうことも少なくありません。ここでは、屋根塗装が必要なタイミングについて詳しく解説します。

2.1. 屋根の色あせや塗膜の剥がれが目立つとき

屋根の色あせや塗膜の剥がれは、塗装の劣化を示すサインのひとつです。特に、屋根が日光や雨風にさらされる環境にある場合、塗料の耐久性が低下しやすくなります。

色あせが進行すると、屋根の表面が乾燥して防水機能が低下し、雨水が浸透しやすくなります。また、塗膜が剥がれてしまうと、屋根材自体が直接ダメージを受けるため、劣化が加速します。このような状態になった場合は、早めに屋根塗装を行い、屋根材を保護することが重要です。定期的に屋根の色合いや塗膜の状態を確認し、劣化の兆候が見られたら専門業者に相談しましょう。

2.2. 雨漏りの兆候や屋根材のひび割れが見られるとき

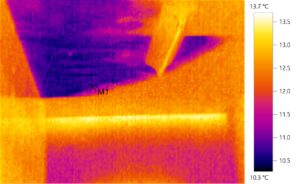

屋根塗装が必要なサインのひとつに、雨漏りの兆候や屋根材のひび割れがあります。屋根材のひび割れは、小さな亀裂であっても放置すると水が侵入し、屋根下地や建物内部にまで影響を及ぼす可能性があります。

特に、天井や壁に水シミができている場合は、すでに屋根の防水機能が低下している証拠です。雨漏りが進行すると、木材の腐食やカビの発生を引き起こし、住宅全体の耐久性を損なうことになります。ひび割れが発生している場合は、早めに補修を行い、屋根塗装で防水機能を回復させることが必要です。

2.3. 築10年以上経過し、前回の塗装から年数が経っているとき

屋根の塗装は、一般的に10年から15年ごとにメンテナンスが必要とされています。特に、前回の塗装から10年以上経過している場合は、塗膜が劣化している可能性が高く、屋根の防水機能が低下しているかもしれません。

また、周囲の環境や気候条件によって劣化のスピードは異なるため、定期的な点検を行い、必要に応じて塗装を検討しましょう。築年数が経過している住宅では、専門業者に依頼して屋根の状態を確認し、適切な塗装時期を判断することが大切です。適切なタイミングで屋根塗装を行うことで、建物の寿命を延ばし、住環境を快適に保つことができます。

3. 屋根塗装を長持ちさせるためのポイント

屋根塗装は、一度施工すれば終わりではなく、できるだけ長持ちさせることが重要です。適切な施工方法や塗料の選択、定期的なメンテナンスを行うことで、塗装の効果を最大限に引き出すことができます。ここでは、屋根塗装を長持ちさせるためのポイントについて詳しく解説します。

3.1. 高品質な塗料を選ぶ

屋根塗装の耐久性を高めるためには、適切な塗料を選ぶことが重要です。塗料にはさまざまな種類があり、耐用年数や特性が異なります。例えば、アクリル塗料は価格が安いものの耐久性が低く、シリコン塗料はコストと耐久性のバランスが良いため、一般的によく使用されます。

さらに、フッ素塗料や無機塗料は耐久性が非常に高く、15年以上の長期間にわたって屋根を保護できます。初期費用は高めですが、メンテナンスの頻度を減らせるため、長期的に見ればコストパフォーマンスが高い選択となります。また、塗料には遮熱性や防水性を高める効果を持つものもあるため、気候条件や屋根材に適した塗料を選ぶことが重要です。

3.2. 適切な施工方法で塗装を行う

塗料の性能を十分に発揮させるためには、正しい施工方法で塗装を行うことが不可欠です。屋根塗装では、下地処理・下塗り・中塗り・上塗りの工程があり、適切な手順を踏むことで塗膜の密着性が向上し、耐久性が高まります。特に、下地処理が不十分だと、塗料が屋根材にしっかりと定着せず、すぐに剥がれてしまう可能性があります。

そのため、施工前には屋根の洗浄やひび割れの補修を丁寧に行うことが重要です。また、塗装を行う際は、適切な塗布量を守ることも大切です。塗料を薄く塗りすぎると保護効果が弱くなり、逆に厚く塗りすぎるとひび割れが発生しやすくなります。経験豊富な業者に依頼し、適切な施工を行うことで、屋根塗装の持続性を高めることができます。

3.3. 定期的な点検とメンテナンスを行う

塗装が完了した後も、屋根を長持ちさせるためには定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。屋根は、常に雨や風、紫外線にさらされているため、時間が経つにつれて塗膜の劣化が進行します。塗装直後は問題がなくても、5年〜10年経過すると、ひび割れや色あせが目立つようになることがあります。

そのため、1年に1回程度の点検を行い、早めの補修を心がけることが大切です。また、強風や台風の後は、屋根に異常がないかをチェックし、小さな傷でも放置せずに補修することで、塗装の耐久性を維持できます。さらに、屋根に汚れやコケが付着すると、塗膜の劣化が早まるため、定期的な洗浄を行うことも有効です。適切なメンテナンスを行うことで、屋根塗装の寿命を延ばし、住まいを長く守ることができます。

4. 屋根塗装を成功させるためのポイント

屋根塗装を長持ちさせるためには、適切な業者選びや施工のタイミング、塗料の種類をしっかりと検討することが重要です。適切な準備をすることで、耐久性の高い塗装が実現し、住まい全体の寿命を延ばすことができます。ここでは、屋根塗装を成功させるために押さえておきたい重要なポイントを解説します。

4.1. 信頼できる業者を選ぶ

屋根塗装の品質は、施工する業者の技術力によって大きく左右されます。信頼できる業者を選ぶためには、施工実績が豊富な業者や口コミの評判が良い業者を選ぶことが重要です。また、事前に複数の業者から相見積もりを取り、価格や施工内容を比較検討することで、適正価格で高品質な施工を受けることができます。

特に、見積もり内容が「一式」となっている業者には注意が必要で、細かい内訳が記載されているかを確認することが大切です。さらに、施工後の保証制度がしっかりしている業者を選ぶことで、万が一のトラブルにも迅速に対応してもらえます。

4.2. 適切なタイミングで施工する

屋根塗装は、適切な時期に行うことで最大の効果を発揮します。気候が安定している春や秋は、塗料が乾燥しやすく、塗装の定着が良くなるため、屋根塗装に最適な時期とされています。

一方、梅雨や真夏の高温多湿な時期は、塗装がうまく乾燥しにくく、塗膜の劣化を早める可能性があります。また、台風シーズンを避けることで、施工中の天候リスクを最小限に抑えることができます。業者と相談し、最適な施工時期を選ぶことで、屋根塗装の耐久性を高めることができます。

4.3. 施工後の定期点検とメンテナンスを怠らない

屋根塗装を長持ちさせるためには、施工後の定期点検とメンテナンスを怠らないことが重要です。塗装直後は問題がなくても、数年経過すると色あせやひび割れが発生することがあります。

そのため、1年に1回程度の定期点検を行い、塗膜の状態をチェックすることが推奨されます。また、台風や大雨の後には、屋根の状態を確認し、異常があれば早めに補修を行うことが大切です。さらに、屋根にコケやカビが発生すると塗膜の劣化が進むため、定期的な洗浄を行うことで、屋根の美観と耐久性を維持することができます。

5. まとめ

屋根塗装は、住まいを長持ちさせ、快適な環境を維持するために欠かせないメンテナンスです。屋根の色あせや塗膜の剥がれ、雨漏りの兆候などが見られた場合は、適切なタイミングで塗装を行うことが重要です。特に、築10年以上が経過している住宅では、定期的な点検を行い、必要に応じて塗装を施すことで、屋根の防水機能を維持できます。

また、屋根塗装を長持ちさせるためには、高品質な塗料を選び、適切な施工を行うことが大切です。フッ素塗料や無機塗料など、耐久性の高い塗料を使用することで、長期間にわたって屋根を保護することが可能です。さらに、塗装の効果を最大限に引き出すためには、下地処理や塗布の工程を丁寧に行うことが重要です。

屋根塗装を成功させるためには、信頼できる業者を選び、適正価格で施工を受けることがポイントになります。複数の業者から相見積もりを取り、保証制度がしっかりした業者を選ぶことで、施工後のトラブルを防ぐことができます。また、塗装後も定期的な点検とメンテナンスを行い、屋根の状態を良好に保つことが、長く安心して暮らせる住まいづくりにつながります。屋根の劣化が気になったら、早めに専門業者に相談し、適切な塗装工事を行いましょう。

お問い合わせ情報

屋根修理ダイレクト 岐阜多治見店

所在地 岐阜県多治見市小名田町1-36

電話番号 0572-51-1434

問い合わせ先 sanseitoko@gmail.com

ホームページ https://sansei-toko.com/